46歳で英語学習を再スタート、「実用英語技能検定(英検)1級」「全国通訳案内士試験」に合格して73歳の今も英語講師として活躍する日高 由記さん。50代からの久しぶりの勉強が身に付くようにするための5つの心得を伺いました。

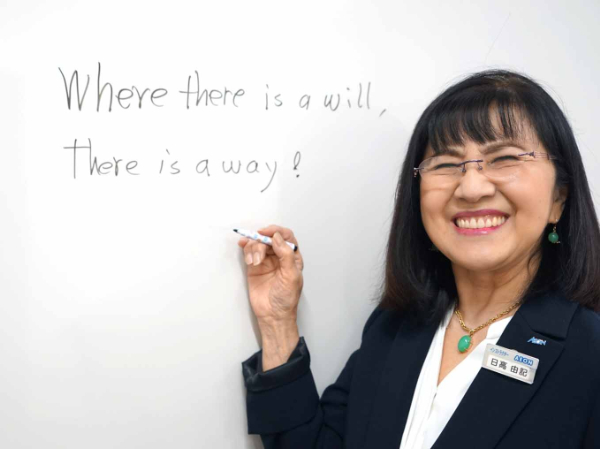

教えてくれた人:日高由記(ひだか・ゆき)さん

英会話イーオン 非常勤講師 1950年生まれ。大学を出た後、20代から20年以上専業主婦として過ごし、40代半ばから英語を本格的に学び直し始める。2001年、51歳で実用英語技能検定(英検)1級、03年、53歳で全国通訳案内士の資格を取得。フリーの通訳案内士や専門学校の講師として活躍。06年、56歳の頃から英会話イーオン勤務、以来現在まで17年にわたり教え続けている。

勉強に年齢は関係ない!

46歳から英語学習を再スタートし、専業主婦から56歳で英会話講師になった日高由記さん。

いざ英語を勉強するとなると、この年齢でも勉強が身に付くのか……と不安になりますよね。しかし、日高さんは「英語学習に、年齢は関係ありません。何歳からでも脳は育っていくと信じて、学ぶことを続けてほしいと思います」と言います。

日高さんが日頃実践して、生徒さんにも伝えている、英語学習が身に付くようになるための心得を5つ教えてもらいました。

心得1:「記憶力が落ちた」と諦めず 反復・復習で定着を

興味があっても、年を重ねてからの英語学習に自信がない人もいるかもしれません。

「記憶力が落ちたから、上達は難しそう」と迷っている人もいるのではないでしょうか。

しかし日高さんは「英語学習に年齢は関係ない」と、語ります。

「加齢とともに、とっさの情報処理力は低下していきますが、脳の機能は衰えるだけでなくて、強化される側面もあることが海外の研究で明らかになっています。特に、語学能力や言語理解力は、年齢を重ねても衰えにくいと言われています。

どの年代でも、言語の習得のためには継続と反復が大切なことに変わりはありません。だから、“記憶力が悪い”と考えるのではなく、より忘れにくい“長期記憶にするにはどうしたらいいのか” という考え方をしましょう」(日高さん)

語学学習で大切なのは、継続と反復。時間とともに脳が自然と忘れてしまう前に、繰り返し復習して、脳に“これは大事な情報だから覚えておこう”と判断させることが大切だそうです。

「週に1回のレッスンなら、そのレッスンが発表の場だと思って予習をする。そして、学んだことを復習して、自分のものにしていく。このサイクルができてくると『できるようになった』と実感する頻度が増えて、やる気アップにもつながります」

心得2:モチベーションを維持するコツは「小さな達成感」がカギ

英語学習には継続と反復が大切とのことですが、そのためにはモチベーションの維持をするための工夫も必要です。「楽しくないと続かない」というのが、日高さんの持論。そして、楽しいと感じるために必要なのが、達成感です。

「何事にも通じることかもしれませんが、“できる”と楽しいし、“できない”とつまらなく感じるものです。ですから、“できた”という達成感を得るために、自分に合ったレベルの学習をすることが大切です。

過去に英語をがんばって勉強した経験がある人は“自分はこのくらいのレベルなはず”というプライドがあるかもしれません。でも最初から背伸びをしすぎると面倒になって、続かないんです。まずは、現在の自分のレベルを受け入れて、合ったレベルの教材を選ぶと、やる気が続きやすくなります。

私の場合は、週に1度、英会話学校に通うことから始めましたが、過去の自分が達していたレベルよりも1つ下のレベルからスタートしました。イメージ通りに話せたときにとても楽しくて、勉強することが生活の一部になり、自然とレベルアップしていきました」

心得3:目標を持つ

英語を学ぶきっかけは「なんとなく」だったとしても、学んでどうしたいのかの目標を持つことで、学習意欲が長く続きやすくなります。それについて、日高さんは、以下のように語ります。

「英語の勉強を始めるのは“なんとなく”でいいんです。私自身もそうでした。目標はすぐには見えてこないと思いますが、英語を使って何をしたいかイメージを描くことはできると思います。

旅行にいきたい、外国人と英語でコミュニケーションしたい、字幕なしで映画を見たい、仕事につなげたい……などなど。

たとえ今の実力とかけ離れていても、大きな目標をイメージしたら、3か月後にこうなっていたいという短期の目標を決めて、学習を進めて行きます。“未来形を使いこなせるようになろう”、“語彙力を増やそう”というように。私も目標が明確になってからは、上達スピードがアップしました」

目指すビジョンを描くと、どんな勉強をしたらいいのかの「ミッション」が見えてくることもあるようです。

心得4:勉強の成果の「腕試し」をしてみる

勉強を始めてしばらくたったら、「腕試し」の機会を持ってみましょう。英語力を試すためにさまざまな資格試験はありますが、日高さんによれば、英語の上達を実感する手段として「英検」(実用英語技能検定)は非常によくできたシステムだといいます。

「英検の歴史は、さかのぼること東京五輪を控えた1963年。日本人の英語力を向上するためにスタートしました 。読む・聞く・話す・書く、4 つのスキルが求められる英検は、昇級すると段階的に力を伸ばせるようにプログラムが組まれているのが特徴です。

ビジネスパーソンの間でポピュラーなTOEIC は、基礎ができていない段階で受けると、点数がなかなか上がりにくいのですが、英検は何が得意で、何を努力したらいいのか、わかりやすく、英語力を伸ばすための一つの手段としておすすめです」

心得5: 気になった表現をノートに書き留める

日常生活の中で、気になった単語やイディオムがあったら、手元の手帳やノートに書き留めておくと、記憶にとどまりやすくなるそうです。

「耳や目から入ってきた英語の中に、“いいな”と思った表現や気になった言い回しがあったら書き留めています。映画、文章、音楽など得意な分野だと吸収できるものが多いと思います」

書き留めた表現を会話や文章の中で活用することで、自分の語彙になっていきます。日高さんは現在も、英語の情報誌や映画で目についた表現をノートに書き留め、言葉の感覚をアップデートするよう、心掛けているそうです。

最後に日高さんに、こんな言葉を教えていただきました。

「Where there is a will, there is a way.ということわざがあります。意志があれば、道は開けていくという意味です。私もこの言葉を胸にこれまで勉強してきました。何かに挑戦するのに、年齢は関係ありません。一緒にがんばりましょうね」

記事提供/ハルメク365