おいしくて、ヘルシーで、コスパも抜群なバナナ! せっかく食べるなら、さらにおいしく健康的にいただきたいですよね。朝・昼・夜、それぞれのタイミングでメリットが違うのを知っていますか? おいしく食べるためのバナナの保存方法や注意点も紹介します。

バナナってすごい!豊富な栄養素!

バナナには炭水化物やタンパク質の他、ビタミン、ミネラル、葉酸、食物繊維などがバランスよく含まれています。バナナに含まれる栄養素について紹介します。

- カリウム

体内のナトリウム(塩分)を排泄し、体内の水分調整を行うミネラルです。血圧上昇の抑制にも関与しています。

- 食物繊維

腸内の水分や内容物を吸着して排出する栄養素で、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維があります。バナナには食物繊維が豊富に含まれています。特に不溶性食物繊維は便通をよくする働きがあるので、便秘の人にはありがたい栄養素です。

- 糖質

エネルギー源となる栄養素です。バナナは消化吸収されやすいブドウ糖、果糖、ショ糖など、さまざまな種類の糖質が含まれています。それぞれ体内エネルギーに変わるスピードが異なり、さらに食物繊維が豊富なので腹持ちがよいといわれています。

- ビタミン

ビタミンB1、B2、ナイアシン(B3)、ビタミンB6、葉酸を含みます。たんぱく質・糖質・脂質の代謝を助けたり、皮膚や髪、爪などの健康をサポートする働きがあります。

- マグネシウム

人の体に欠かせないミネラルの一つ。骨の正常な代謝を助けるマグネシウムは、カルシウムと並んで骨の健康にとって重要なミネラルです。神経の興奮をしずめ、体温や血圧を調整するといわれています。

- ポリフェノール

抗酸化作用があるポリフェノールは、熟したバナナほど多く含んでいます。

- アミノ酸

アミノ酸を含むフルーツは少ないのですが、バナナにはアミノ酸も含まれています。

参照:文部科学省『食品成分データベース』、小学館『食の医学館』

本当に栄養が豊富なバナナ。朝昼晩や運動の前後など、それぞれのバナナの効果を知って上手に取り入れると、ダイエットにも向いています。ちなみに夜食べるバナナも、リラックスや良質な睡眠を得るために有効なんです。シチュエーション別にバナナの効果とおいしい食べ方をご紹介しましょう。

バナナが運動をする人にいい理由

先述したように、バナナは、糖質やビタミンやミネラル、食物繊維などを豊富に含んでいます。栄養豊富なバナナは、手軽に栄養が補える食材として運動をする人にぴったりです。

運動前・運動中・運動後、それぞれのタイミングでバナナを食べるメリットをご紹介します。

運動前/糖質補給で効率よくエネルギーに

運動前にはパワーの源になる糖質やアミノ酸を補充することが欠かせません。空腹時にエネルギーが足りない状態で運動を続けると、体内のタンパク質(主に筋肉)がエネルギー源として使われるようになります。結果、運動効果が減少してしまいます。

そのため、運動前は、バナナのように消化がよく糖分を含んだものを軽く食べておくといいそうです。食後40分ほどで消化吸収されるので、その時間から逆算して食べておくと、バナナの栄養分が体に補給され、効率よく運動できます。

運動中/エネルギー補給に最適

長時間の運動をする際には、パフォーマンスを落とさないようにするために、合間に水分と栄養を補給することが大切です。

また、暑い季節の運動では発汗量が多くなるので、熱中症対策が必要になります。発汗とともに水分だけでなく、ミネラルも失われやすくなります。

熱中症を予防するためには水分補給はもちろん大切ですが、ミネラル補給や塩分補給も大切です。

バナナには糖質だけでなく、体内の水分量を調整する「カリウム」というミネラルが豊富に含まれています。カリウムが不足すると、脱水症につながるので、バナナは運動中の熱中症予防に適しています。ただし、カリウムはナトリウムを排出する作用があるので、運動中の脱水症対策としては、水分、バナナとともに、ナトリウムも併せて取ることもよいでしょう。

運動後/素早い補給でエネルギー補給と疲労回復

スポーツ選手が、試合後やレース後にバナナを食べているシーンを見たことがありませんか?

運動後は疲労回復のため、できるだけ早く糖質を取ることがよいといわれています。バナナのような吸収の速い糖質を運動後に素早く取ることで、運動中に使われた筋グリコーゲン(筋肉中のエネルギー源)を効率よく回復させることができます。

また、バナナには汗をかくことで失われやすいミネラルが含まれているので、ミネラル源としても適した食材です。

運動以外にもあるバナナを食べるメリット

バナナは濃厚な甘みの割に、1本約86kcalと意外と低め。ビタミンやミネラルをバランスよく含んでおり、腹持ちもいいので、ダイエット中のおやつにピッタリ。

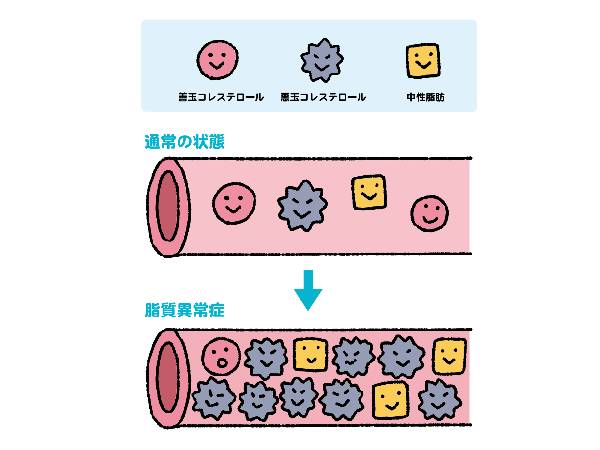

砂糖を含むおやつと比べると、バナナはブドウ糖、果糖、ショ糖など含まれている糖質の種類が豊富。これらは体内に吸収されるスピードが違うので、血糖値の上昇を緩やかにしてくれる効果も期待できます。

また、セロトニンの材料となる「トリプトファン」やビタミンB6や、さらに、イライラを抑える「マグネシウム」も含まれているので、一日の疲れを癒やすのに適しています。

なお、バナナにはカリウムが多く含まれるため、腎臓病などでカリウム制限のある方はかかりつけの医師と相談して食べるようにしましょう。

朝・昼・夜、時間帯で違うバナナの効果

バナナは朝・昼・夜のどの時間帯に食べても、それぞれにメリットがあります。

朝にバナナを食べるメリット

まず朝バナナのメリット。バナナには他のフルーツよりも多くの「ブドウ糖」が含まれているので、朝バナナは、睡眠中に失われた栄養素を補給して、一日を元気に過ごすための原動力になります。

昼にバナナを食べるメリット

バナナにはブドウ糖以外にも、「果糖」や「ショ糖」が含まれています。糖分と聞くと避けたくなってしまいますが、疲れにくい体づくりに糖分は欠かせません。果糖は血糖を上げにくく緩やかに体内に吸収される性質があるので、昼に食べれば、午後の活動に向けてのよいエネルギーチャージとなります。

夜にバナナを食べるメリット

バナナには感情や睡眠の安定に深く関わっている「セロトニン」と呼ばれるホルモンの原料となる「トリプトファン」が含まれています。一日の疲れを癒やす夜に適しています。

ただ、バナナに含まれる果糖は、夜食べると中性脂肪に変わりやすい傾向があるので、食事の量を調節しましょう。

バナナは一日に何本食べるのがいい?

一つ悩んでしまうのがバナナの保存の仕方。常温で置いていると、油断しているうちに茶色い斑点が出たり全体に茶色くなったりして熟れすぎた……なんてことがよくありますよね。あと、房ごと袋に入れたまま置いていたら、あっという間に腐ってしまったり。

だからといって、冷蔵庫で保存することで、長期保存が可能になるわけではありません。バナナは熱帯で育つフルーツなので、保存には15〜20℃くらいの常温が最適で、リビングなど風通しのよい場所がベストだそう。13℃以下になると熟成が止まり、さらに温度の低い冷蔵庫などに入れると低温障害を起こして皮が真っ黒になってしまう場合も。

ちなみに、バナナの皮に出る茶色い斑点は、「シュガースポット」といって、バナナが食べ頃になったサイン。

このシュガースポットが出てきたら、1本ずつビニール袋に入れて冷蔵庫の野菜室で保存すると、常温で保存するよりも少し長持ちするそうです。この段階で冷蔵庫に保存すれば、熟れ過ぎも防げるし、おいしく食べられるのですね。

また、シュガースポットが出たら、ひと口大に切って冷凍庫保存してしまうという裏ワザもあります。凍ったバナナをアイスのようにそのまま食べたり、バナナシェイクやスムージーにしたり、何かと重宝します。

部屋でバナナを保存するときの注意点

バナナを部屋で保存するときに避けたいのは袋のまま置いておくこと。 バナナは自らの熟成を促すエチレンガスを発生させるので、袋のまま置いておくとバナナが傷みやすくなります。袋から出して保存しましょう。

また、果肉が軟らかいバナナは、テーブルなどに置くと自重で下の果肉がつぶれて傷んだり黒ずんでしまいます。バナナスタンドなどにぶらさげて保存するか、山型になるように置くと長持ちするそうです。

過去には、高級品だったバナナ。現在では「物価の優等生」と呼ばれ、私たちの食卓にとって欠かせない存在となりました。

総務省統計局が行っている家計調査によると、2021年の1世帯当たり全国平均で、バナナ購入数量は年間19.791kg、支出額は年5232円。ポピュラーなリンゴやミカンを抜いて、日本で一番食べられているフルーツとして10年以上トップに君臨しているそう。

大人から子どもまで愛されるバナナを、日々の食生活に上手に取り入れていきたいですね。

記事提供/ハルメク365