50代以上に「株主優待」がおすすめの理由

投資に興味はあるけれど、コツコツと長いスパンで考えるのは気が重い。手っ取り早くお得をゲットしたい50代以上の人にピッタリなのが「株主優待」です。株初心者の50代ライターが専門家に学びながら優待株投資にチャレンジ!

教えてくれたのは……五十嵐修平(いがらし・しゅうへい)さん

FA法人バリューアドバイザーズ代表取締役社長。2013年に資産運用コンサルティングを専門とする会社を設立。海外視察の際に欧米の手法に感銘を受け、独自のコンサルティング手法を考案。IFA(独立系ファイナンシャ ルアドバイザー)として、お客様目線で価値ある提案を常に心掛けている。著書に『55歳からでも失敗しない投資のルール』(クロスメディア・パブリッシング刊)。

株主優待とはどんなもの?

そもそも株主優待ってどんなもの? どこで購入できるの? 予算はいくら? いつ何がもらえるの?

初心者にはわからないことだらけです。そこで、興味はあるけれど知識ゼロの50代ライターが、専門家に学びながら優待株投資にチャレンジ&レポート!

株主優待の基本の「き」を資産運用のプロ、五十嵐さんに教えてもらいます。

株主優待は企業から株主へのプレゼント

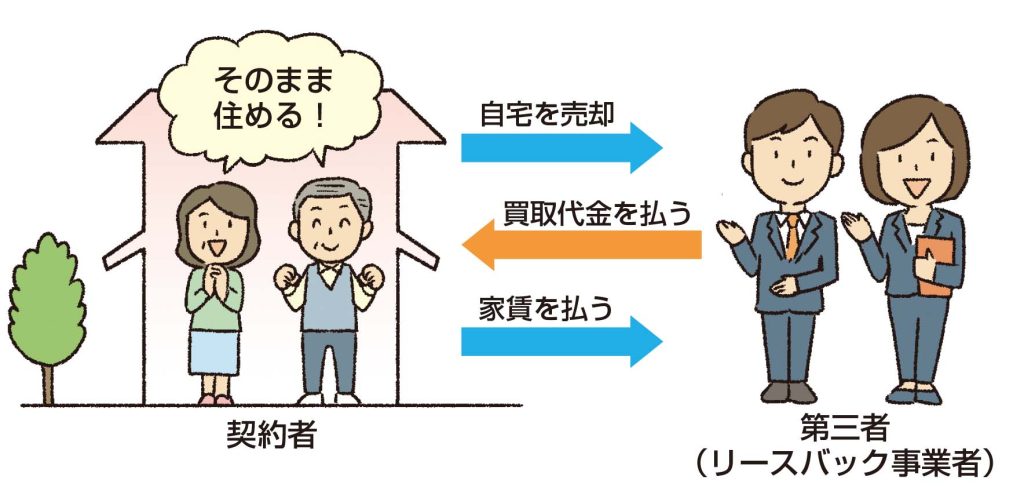

「株主優待はかつて株主総会に出席した人に会場で配られていたお礼品の名残ともいわれていて、一定数以上の株を持った投資家に自社製品などを企業がプレゼントする制度です。海外ではほとんど見られない日本独自の文化で、およそ1500社が導入しています」と五十嵐さん。

株の利益には、株を売買した際に得られる「値上がり益」と企業に利益が出た際にもらえる「配当金」がありますが、これにプラスαで優待品がもらえるのが「株主優待」です。

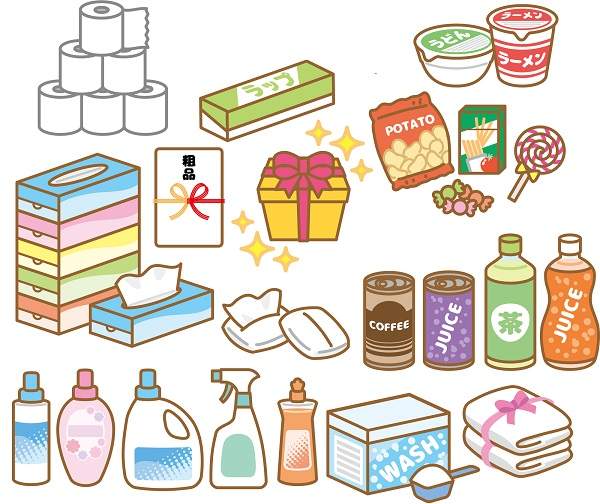

日用品や化粧品、お食事券も!優待品の種類は豊富

では一体、株主優待ではどんなものがもらえるのでしょうか?

「優待品は自社製品の詰め合わせや食事券、買い物優待券や割引券の他、カタログギフト、クオカード、お米券などさまざまな種類があります。多くの場合、決算月と中間決算月に株を保有していると株主優待を受け取る権利が付き、年1~2回届きますよ」

実は優待品は「プレゼント」だからこそ、お得だと五十嵐さんは言います。

「通常、投資で得られた利益には20%の税金が課されます。だけど優待品=プレゼントは非課税ですからその分まるまるお得になる計算に。さらに株を長期保有していると、同じ株数でも優待品がグレードアップすることもあります」

優待を出す企業側にもメリットが!

それにしても企業側はなぜ手間をかけてまで株主に優待を出しているのでしょうか? 理由を知っておくと株の値動きも理解できるようになります。企業側のメリットを五十嵐さんに解説してもらいました。

【1】株を売られることが減り、株価が安定する

企業は資金を集めるために株式を発行しています。優待をプラスすると、優待を目当てにした個人投資家はすぐに株を売ることはしません。株は、売る人が多いと価格が下がり、買う人が多いと上がるもの。株主に長く株を保有してもらえば、株価が安定しやすくなります。

【2】自社のファンを作ることができる

株主優待をきっかけに自社を知ってもらうことができます。また優待品をもらった個人投資家が「こんな優待品(プレゼント)が届いた!」とSNSで宣伝してくれたり、自社のファンになってくれることも。優待券を使って自社の商品やサービスを購入してくれたりといったこともあります。

【3】上場を維持して安定した経営ができる

証券取引所で株式を売買できるようになることを「上場」といいますが、企業は上場するために取引所が定める基準をクリアする必要があり、その際に一定の株主数も求められます。株主優待を行うと、優待目当てに少額でも投資する個人の株主をたくさん持てるようになるので、企業にとっては上場廃止のリスクを抑えることにつながるのです。

また個人の投資家がたくさんいることで、自社の株式の買収がされにくくなるというメリットもあります。

50代以上に優待株投資をおすすめする3つの理由

理由1 :「お得」をすぐに実感できる!

投資には「つみたてNISA」など10年、20年といった長い時間をかけてコツコツ積み立てながら資産を増やす方法もあります。ただ正直、50代以上にとって10年後、20年後の未来は見通しがつきにくいもの……。

「対して株主優待は、投資のメリットを短期間で享受できる制度。手元に商品が届くとよりお得を実感しやすいのではないでしょうか」(五十嵐さん)

理由2:投資のリスクがある程度抑えられる

50代以上になってから投資で大きく損をすると、損を取り戻すのに時間的な猶予がないケースもあります。そういった損失のリスクを抑える意味でも株主優待はおすすめだと五十嵐さん。

「企業側のメリットでも触れましたが、優待株は多少のことがあっても売らずに手元に持っておく人が多いです。そのため急激な株価下落のリスクは少ないと言えます」

ただし、予期せぬ倒産などの上場廃止リスクはあるのでそこはお忘れなく。

理由3:株価に一喜一憂しなくて済む

理由2とも関連しますが、株価が下がっても株主優待があるからまあいいか、と大らかに構えられることができるので、日々の株価に一喜一憂しないで済むこともメリットの一つ。

「もちろん実際の損得は株の売却値段など状況によっても変わりますが、個人投資家にとってはうれしい制度であることには間違いありません」(五十嵐さん)

株価を逐一チェックするのが面倒だったり、株価でハラハラしたくない……という人にも向いているんですね。

実際に始めるなら?株主優待を楽しむポイント3つ

ポイント1:まずは我が家の余剰金を把握する

株主優待といえども、投資にはリスクが伴います。絶対に損をしないということはないですし、株主優待はあくまで「プレゼント」なので、企業側の判断で突然廃止になることもあると五十嵐さんは言います。

「そのため虎の子で投資をすることはすすめられません。以下の計算に基づいて、いわゆる“余剰資金”で行いましょう」

【投資の予算の出し方】

投資の予算を出す前に、必ず次の3つを整理してみましょう。

(1)現在の貯金額

(2)半年~1年に必要な生活費

(3)5年以内に必要となる費用(車や電化製品の買い替え、住宅の修繕等)

(1)の貯金から(2)と(3)を差し引いた金額が「余剰資金」です。

「投資は余剰資金の10~30%の範囲で行うのが一般的。初心者の場合は余剰資金の10%ぐらいが安心です。なお、いろいろなジャンルの株主優待を選びたいのであれば、20万~30万円くらいの予算があるといいでしょう。ちなみに20万円だと700銘柄程あるので優待の約半分はカバーでき、選べる幅がとても多くなりますよ」(五十嵐さん)

ポイント2:「100株ずつたくさん」でバラエティ豊かに楽しむ

「証券会社では基本的に100株単位で株を売買するため※、100株から株主優待が受けられる銘柄が多いです」と五十嵐さん。保有している株数が多いと優待内容もランクアップすることがありますが、五十嵐さんは100株ずついろんな企業の株を買う「分散投資」をすすめます。

「例えば1つの企業に300株投資するよりも、100株ずつ3つの銘柄に投資をするほうが、受け取れる優待の種類が増えます。一点集中で投資していた企業が突然優待をやめてしまう、ということもありえますよね。リスク管理の意味でも、優待株は分散して持ちましょう」(五十嵐さん)

※ネット証券など1株で購入できるミニ株もあります。

ポイント3:優待株はすぐに売らず中長期で保有するのがおすすめ

「優待株を購入した後、大きく値上がりした場合は別ですが、基本的に中長期で保有することをおすすめします。短期間に売買すると損失が出てしまう可能性が高いのと、長く株を保有することで同じ株数でも優待がランクアップする、というメリットがあるためです」(五十嵐さん)

たしかに優待品を楽しみにのんびりと投資をする方が、初心者には向いているのではないでしょうか。そのためには「入り口が大事」だと五十嵐さんは言います。「自分が使いたい、欲しいと思える株主優待を見つけることが鍵になる」のだそう。

証券会社のサイトなどでは、優待内容や金額で株主優待検索が可能です。実際に購入する前に、予習のつもりで探し始めるのも楽しそうです。

株=素人が手を出したら損をする……という先入観があったけれど、むしろ優待株を持たない方がもったいないようにも思えてきました。

記事提供/ハルメク365